日本語の「風呂(ふろ)」という言葉は、「室(むろ)」という語から変化して生まれたと言われています。

「室(むろ)」というのは、洞窟のように狭いスペースのこと。大量のお湯に浸かる入浴スタイルが一般的となった江戸時代より以前の日本では、「室(むろ)」状の場所に蒸気をこもらせ、その蒸気を浴びる空間こそが「風呂」だったようなのです。

そう、日本でも「入浴」「風呂に入る」というのは、ズバリ「蒸気浴」のことだった……すなわちサウナに入る(のと同様の)行為だったんですね。

そんな“和のサウナ”を体験できる場所が、現在も日本の各地にいくつか存在しています。山口県防府市の「東大寺別院阿弥陀寺」の「石風呂」もその一つ。実に850年近く前の、鎌倉時代から受け継がれているものになるそうです。

毎月1度。第1日曜日に、保存会の方々によって古来からの手順や様式を再現するかたちで運営されているのですが……結論から言いますと、これが実に気持ちよく、癒しにあふれた時間と空間でした!

心身ともにリフレッシュできて、爽快になりつつも……太古の時代にも思いをはせることができる。そんなスペシャルな体験をリポートします!

東大寺再建という巨大事業に携わる人々のためにつくられた癒しの蒸し風呂

JR防府駅から車でおよそ20分ほど。「東大寺別院阿弥陀寺」は、文治3年(1187年)に建立された歴史ある名刹。

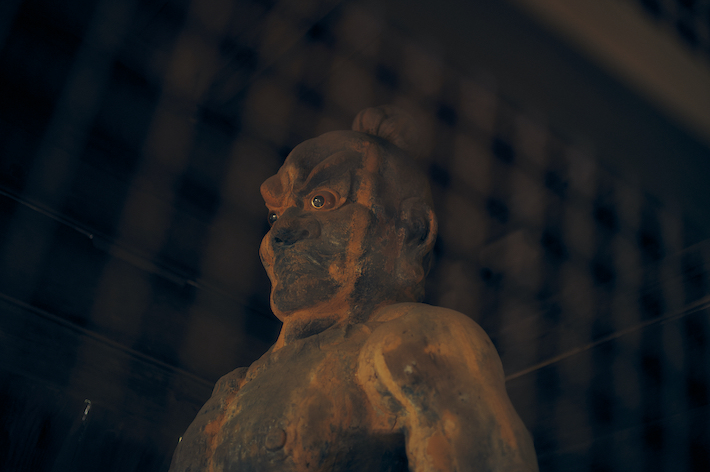

本堂へと続く長い石段を望める仁王門(山門)も実に立派で、あの快慶一派によるものとされる仁王像(金剛力士像)がにらみをきかせています。

どこか厳粛というか、背筋が伸びる思いがしますね。

ちなみにこの金剛力士像は国の指定重要文化財。ほかに、宝物殿などにいくつもの国宝や重要文化財も収蔵されているそうです。

さて、こちらの「東大寺別院阿弥陀寺」ですが、いわゆる「源平の争乱」によって焼失した大和国(奈良)の東大寺の再建のため、木材を求めてこの地に赴いた重源上人(ちょうげんしょうにん/東大寺の大勧進職にあった名僧)が創建されたそうです。

奈良の東大寺を思い浮かべていただきたいのですが……大仏殿などもある、あの巨大な伽藍/境内で使われる数十メートルもの巨木を、この防府の山から伐り出し、佐波川伝いに海へと流し、そこから大和へと運ぶというのは、もはや一大プロジェクト。巨大な事業だったと言っても過言ではありません。

作業に従事した人々の労苦や疲労は、さぞかし大変なものだったでしょう。また、土木事業には怪我や病気が付きものです。

そうした人々の治療や慰安のために、重源上人が造ったものがこちらの「石風呂」の始まりだそう。往時、佐波川流域におよそ60カ所ほどもこうした石風呂が設けられていたそうです。

ここは和のサウナのミュージアムか!? なんと、180年前の石風呂も見られます!!

先ほどの仁王門をくぐってみると……薪というか木材が焚かれる、香ばしくもスモーキーな匂いが漂ってきました。事前に調べたところ、「石風呂」では、組み上げた薪を4時間以上も燃やして、室内をあたため続けるそうです。

なるほど。こちらか……と香りを頼りに歩いていくと、かたわらにこのような遺構が。

実はこちら、古い時代に用いられていた石風呂なんだそうです(現在は使われていません)。

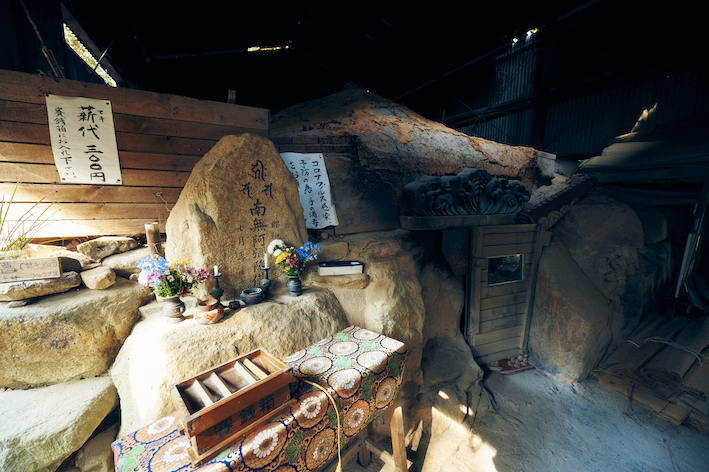

碑文を見ると「弘化三」の文字と「再建」の文字が。どうやら弘化3年(1846年)に造られた、何代目かの石風呂のようですね。

身を屈めて中を覗いてみると……2、3人くらいが入れそうなスペースがあり、半円のドーム状に積みあげられた石が真っ黒に煤けているのが見えます。ここで盛大に炎が焚かれた痕跡でしょうか。うぉ〜、テンション上がりますね。

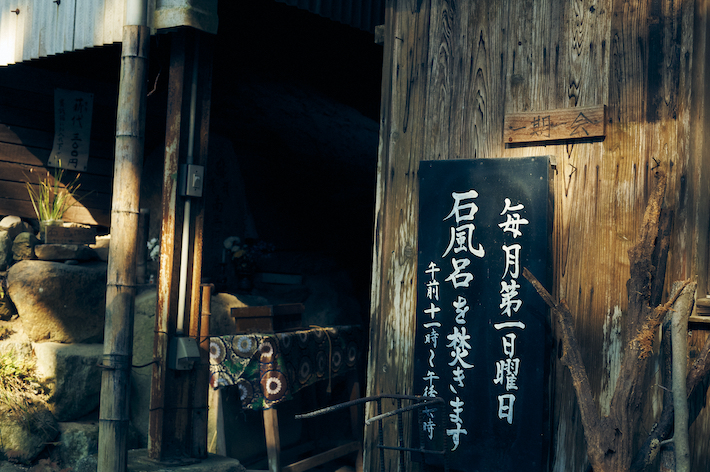

さらに境内を進んでいくと、ありましたありました! 「石風呂」の文字が。

どうやらこの建屋が、いま炎が焚かれている……香りの源のようです。それでは覗いてみましょう!

クラシックであたたかい。石風呂に入る前から、すでにキモチいい〜!

はい。こちらが現在使われている石風呂の入口になります。先ほどの建屋(2棟が連結しているうちの白くて屋根の高いほう)に保護されるように、このようなドーム状の構造物が鎮座していました。この“ドーム”もやはり、まずは下から石を積み上げて、赤土でその上を塗り固めてあるんだそう。

こちらも碑文に「昭和56年」(1981年)の文字が見えますね。先ほど見た「弘化3年」のものが古くなり、またサイズ的にも小さかったことから、現在の保存会の前身となる有志の方々によって、新たに昭和56年に造られたものだそうです。

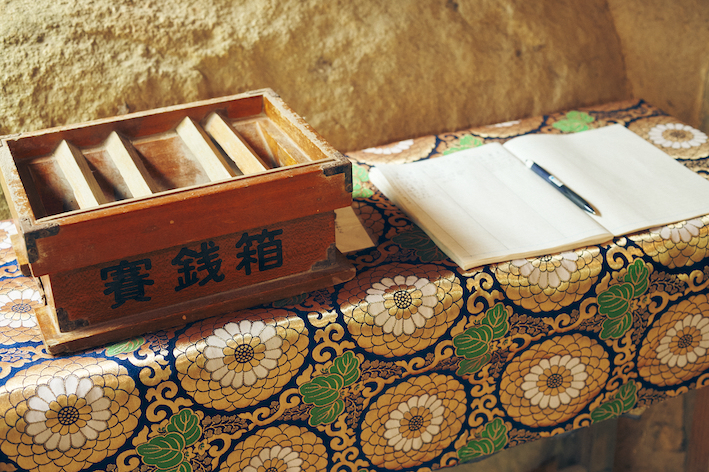

見えますでしょうか。「薪代 三〇〇円」の文字。この石風呂に入る人は300円をお賽銭箱に入れるというルールです。そのやさしい金額感も含め、利用料というよりは、いわゆる「ほんの気持ちですが……」というようなお布施/お賽銭の感覚ですね。きっと800年以上の昔から、近くに暮らす人たちにとって、とても身近で“開かれた施設”だったのだろうなと思わされます。

ちなみに、2棟続きになった建屋のもう一方の小屋(下写真/右奥)は、休憩室/支度室とでもいえそうなスペースでした。

大きな囲炉裏があったり、テーブルやソファが置かれていたり。アツい石風呂に出入りする合間に、この周囲で休んだり和んだり。飲食や歓談したりするそうです。

また、奥には更衣室や、希望する人が使えるシャワーなどもあります。

実に風情と味わい。そして、あたたかみがありました。